“過去小區經常丟自行車,化糞池溢出來都沒人管。現在成立了黨組織和院委會,有了門衛,安了攝像頭,臟亂差得到了整治,也安全多了。”76歲的王瑞芬是漢中市漢臺區將壇路199號的老住戶,說起老舊小區整治帶來的變化,臉上掛滿了笑容。

在破解老舊小區治理難題中,漢中市漢臺區以小區黨建為引領,以居民需求為導向,創新推行“建起一個黨組織、實施一批改造項目、探索一種物管模式、搭建一套智慧系統、織密一張服務網絡”的“五個一”小區治理模式,在城區五個街道辦事處先行先試,“改”掉了多年來社區居民的“急難愁盼”問題,受到居民群眾稱贊。

建起一個黨組織 延伸治理觸角

走進北寺巷,地域特色濃厚的“東關印象”文化墻讓人耳目一新。“過去一下雨巷子里就成了‘水塘’,晚上走路不小心就會摔跤。現在巷子變美了,路也好走了,都是社區干部給群眾辦的好事。”居民馬大姐走在瀝青路面的巷子里,臉上洋溢著輕松愉悅。

漢臺區把黨建工作一竿子插到底,著力構建“社區黨組織—小區黨支部—樓棟黨小組—黨員中心戶”組織體系。因地制宜設立黨支部51個,同步建立黨群服務站27個,積極申報實施舊改項目162個,小區黨組織牽頭組建家委會(自管會)62個,31個社區建立了物管會。

“當選小區黨支部書記,是大家對我的信任。作為一名老黨員,能為身邊的居民群眾做點事,我倍感榮幸。我有信心把黨支部打造成居民的主心骨、黨員的新家園。”東關辦事處陳家營社區華建新城小區黨員楊春榮堅定地說。

在商業繁榮的蓮湖路上,“街區聯盟”讓這條街上42家商戶享受到社區送上門來的共享資源。陳家營社區黨總支書記孔小佳說:“我們把一條街匯成一個微信群,制定工作章程,主動為有需求的商戶提供各類服務,用‘紅旗’和‘黑旗’對商戶進行綜合監督,旨在讓每個人都成為街區的主人!”

織密一張服務網 集聚治理力量

“目前小區電動車停放不夠規范,存在消防安全隱患,要加大巡邏和宣傳力度,勸導業主規范停放……”這是中青國際小區黨支部、業主代表、物業公司三方人員針對小區治理進行的一次磋商會。

為壓緊壓實居民小區黨建工作責任,漢臺區建立小區、物業、業委會和居民代表等多方參加的聯席會議制度,廣泛發動群眾參與,實現黨組織領導下的區域統籌、條塊協同、上下聯動的小區自治,讓改造更有“質感”、更有“溫度”,真正贏得群眾認可,做到群眾滿意。

“社區事多責任重,能學很多東西。過去不會做的事,現在處理起來得心應手,跟人打交道的能力得到明顯提升。”27歲的馬琪是掛匾巷53號院的網格員,大學畢業后考取協理員,在將壇社區一干就是五年,現在是中山街辦事處正在考察的入黨積極分子。

全區75個社區深化網格化管理、零距離服務,建立起區、街道、社區、小區四級聯動服務體系,293名網格員成為社會治理不可或缺的力量,這些“神經末梢”實現了對轄區居民的精細化服務。3100多名機關黨員干部深入社區開展“雙報到雙服務”志愿服務活動,讓群眾感受到來自黨組織、黨員的關懷與溫暖。

搭建一套智慧系統 升級治理水平

“兒女上班非常忙,老人洗澡不方便,社區就引進微利企業上門為老人洗澡……”中山街辦事處建國社區黨委書記劉志強說起社區“微服務”滔滔不絕。建國社區是近2萬人的村轉社區,依托黨群服務中心相繼開展了一系列親民化品牌共建共享活動,受到群眾歡迎。社區著眼民生細節,從群眾生活小事入手,創新開展個性化、特色化便民“微服務”,讓群眾隨時感受幸福就在身邊。

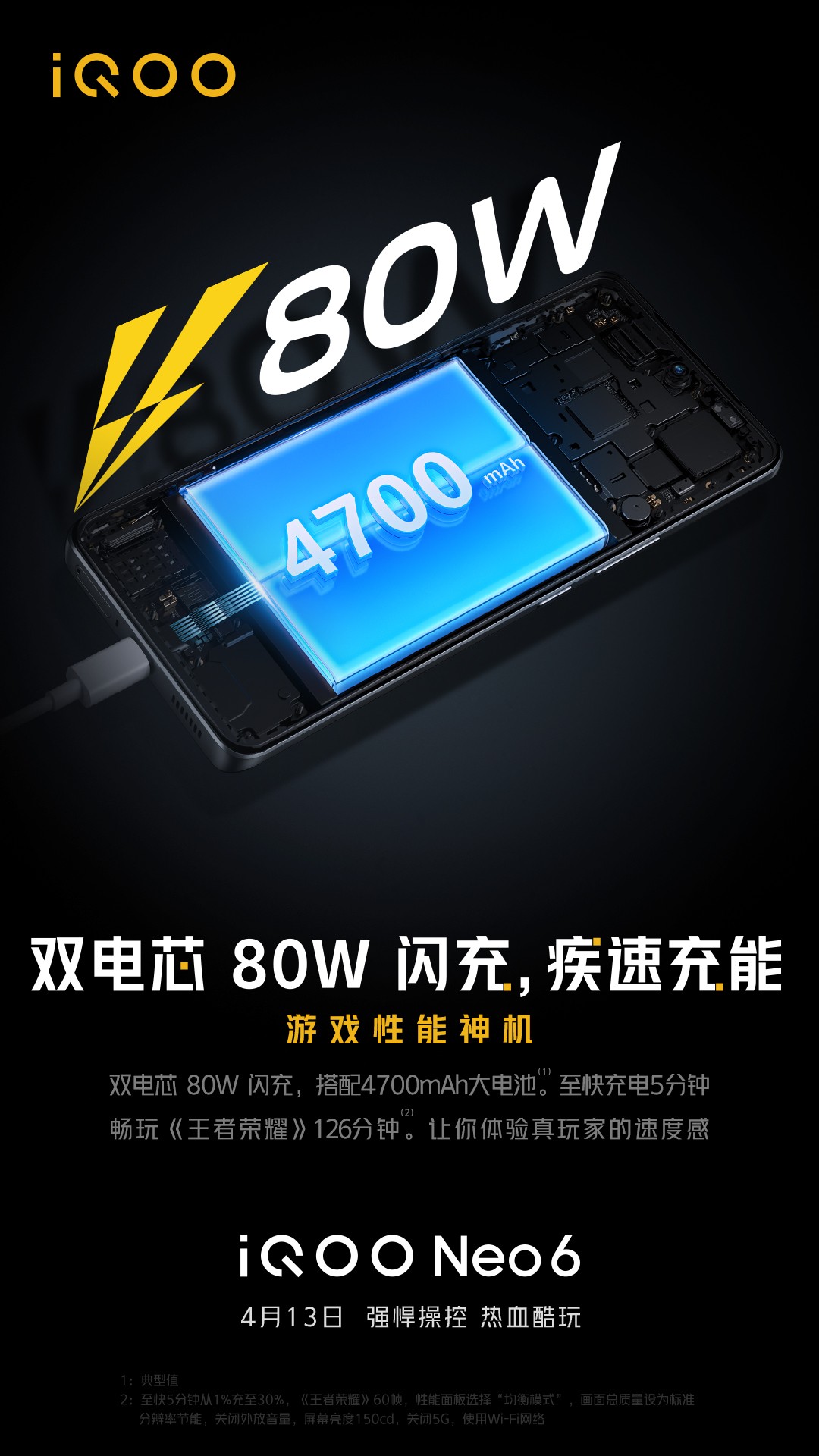

“現在是地道的‘智慧小區’,‘刷臉’就能進門,小區一下子提升了好幾個檔次!”家住東大街道辦事處蓮湖路綜合南樓的郭大爺開心地說。

老舊小區改造是民生工程更是民心工程,“里子”“面子”一起改,才能從源頭上解決居民生活的難點和痛點。漢臺區堅持深挖“智慧小區”服務功能,積極推廣智慧門禁加智慧安防、智慧消防等設施,將民政、人社等部門便民服務信息嵌入社區網格服務平臺,讓群眾在家門口感受到更多的獲得感、幸福感和安全感。

漢中路辦事處成立8個網格黨小組,建立由1名專職網格員和樓棟長、中心戶長等信息員組成的“一格多員”工作隊伍,依托智慧漢中路小程序、網格微信群等平臺,相繼辦理事項400余件,處置居民“隨手拍”問題30余個,化解矛盾糾紛60余起,排查整治安全隱患23處。(高視惠)

營業執照

營業執照