修過鞋、創作過毛線畫、辦過個人書畫展,南京市浦口區橋林街道烏江社區的殘疾人王華是一位傳奇人物。 “白天修鞋,晚上創作,我很享受這樣自食其力的生活。”王華說。

揚子晚報/紫牛新聞記者 徐兢

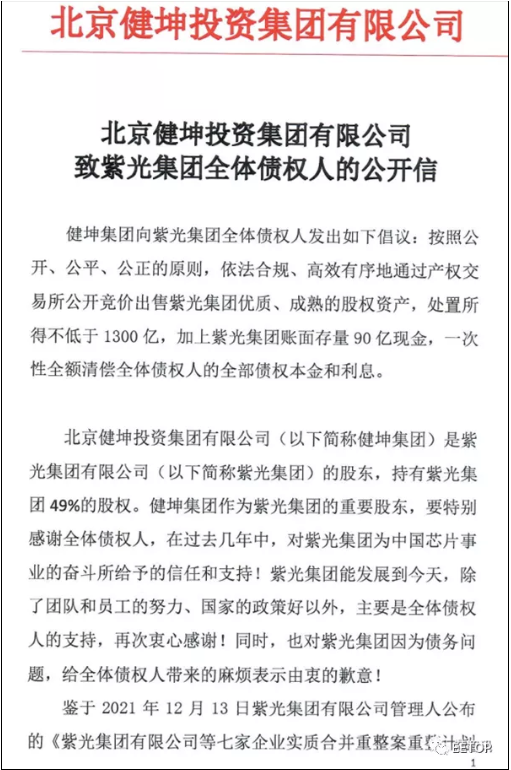

圖為王華

20年“修鞋哥”贏得居民稱贊

1979年出生的王華,一歲時因患小兒麻痹癥落下了雙下肢重度殘疾。19歲時,他跟一個殘疾人師傅學會了修鞋。

在烏江社區門口,不到6平方米的修鞋鋪,一臺老式補鞋機,幾個工具箱,王華的補鞋攤不大卻十分整潔。“非常感謝社區提供這樣一個場所,不然夏天和冬天不知道該怎么辦了。”王華說。

技術好、價格低廉,周邊的居民親切地喊他“阿華”。補鞋一年收入最高不超過6000元,但他表示知足,“因為我是靠自己的雙手勞動所得。”他還常常為老人和殘疾人義務修鞋。來補鞋的顧客時不時會把東西落在這里,他擔心顧客回來取時找不到,會等到晚上八九點才收攤。

“毛線畫”曾在青奧村展出

2012年,王華偶然看到了鄰居家的十字繡作品。他萌發了把書畫繡成工藝品的想法。于是,王華打樣,妻子用毛線刺繡,嘗試創作“毛線畫”創作。

江寧區民俗博物館得知后,主動與王華聯系,表示館里需要一些民間藝術作品展示。博物館還幫助拍賣了作品。

因為這份堅持,王華漸漸有了名氣。王華所在區和街道都曾支持他辦過書畫展。2014年,他的絨線書畫曾代表“南京名片”入駐青奧村。300多幅作品被國際友人收藏,得到一致好一評。2012年至今,他多次向困難群體及公益組織捐贈書畫作品。

王華說:“人活著需要有一些夢想和追求,書法繪畫對于我來說是一種精神上的寄托,希望在靠雙手生存的前提下能夠幫助更多弱勢群體。”

殘疾民間書畫創作者的夢想

2015年4月,區和街道兩級殘聯為其協調,設立了玉波齋絨線書畫藝術館。“‘玉波齋’這個名字是我自己取的。”王華說:希望自已能永遠和玉一樣純潔善良。

“要特別感謝江蘇省書法家協會的大墨老師,張忠業大哥,他們特別有愛心,無論書畫創作和生活都給了我很大幫助。”王華的書法作品漸漸打開了銷路,鄰居搬新居需要裝飾品便會來購買他的作品,周邊的飯店等經營場所也成了他的老客戶。

王華說表示,書畫打開了他與外界交流的窗口,書法創作不是簡單的寫字,而是體現一個人的自身修養和大愛,希望能借助書畫把大愛傳遞給更多人。

校對 李海慧